平成24年度 「いのちの教育」研修会

「いのちの教育」について考える

奈良県が取り組む

動物のいのちを通した子どもへの「いのちの教育」

ハム、トンカツ、タマゴ

ハム、トンカツ、タマゴ

などのサンドウィッチ、

そしてミルクを頂きます 報告会の様子

報告会の様子

プログラムⅠの終了後に昼食を挟み、子どもたちはバター作りの体験です。この日の昼食は、人と動物との関わりを感じることが出来る「つながりランチ」をご用意させて頂きました。見学者には、その間に奈良県が取り組む「いのちの教育」についての報告が行われました。

「生きている証拠」

「生きている証拠」

心臓の音を聞いてみよう!

食べる、遊ぶ、息をする…など、いろいろな意見が飛び出します 午後からはプログラムⅡ「動物と私たちのいのちは同じ」を学習します。プログラムⅡは、まず自分たちが生きている証拠を考えるところから始まります。そして、動物たちも人間が生きている証拠があるのと同じように、生きている証拠をもっているのです。また、いろいろなシチュエーションのパネルを見ながら、そのときに動物たちはどんな気持ちになるのかも、ホワイトボードに書き込んで発表をします。

食べる、遊ぶ、息をする…など、いろいろな意見が飛び出します 午後からはプログラムⅡ「動物と私たちのいのちは同じ」を学習します。プログラムⅡは、まず自分たちが生きている証拠を考えるところから始まります。そして、動物たちも人間が生きている証拠があるのと同じように、生きている証拠をもっているのです。また、いろいろなシチュエーションのパネルを見ながら、そのときに動物たちはどんな気持ちになるのかも、ホワイトボードに書き込んで発表をします。

子どもたちならではの

子どもたちならではの

発想で、気持ちを

想像します

このように、自発的に相手の気持ちを想像することにより、動物にも人間と同じように感情があることに気付き、私たちと動物のいのちは同じであるということを学習します。

このように、自発的に相手の気持ちを想像することにより、動物にも人間と同じように感情があることに気付き、私たちと動物のいのちは同じであるということを学習します。 動物にも心があります

動物にも心があります

動物愛護センターに展示されて

動物愛護センターに展示されて

いるツール類 プログラムⅢに入る前に、子どもたちはスタンプラリーシートを持ってパーク内の見学に出かけます。見学者は、これまでに奈良県が行ってきた動物愛護教育のツールを見学するために動物愛護センターに移動し、担当職員から説明を受けました。

自然を破壊している絵には

自然を破壊している絵には

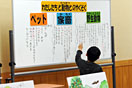

たくさんの意見が出ました そして、子どもたちの元気な「3時間目の授業を始めます!」のかけ声で、プログラムⅢ「動物たちのために私たちができること」の授業が始まりました。まず、「ペット」「家畜」「野生動物」のそれぞれの場面のパネルを見ながら、その動物たちがどのような気持ちになっているかを想像し、それらの動物たちが快適に暮らせるための約束をホワイトボードに書き込みます。ここでは、それぞれのエリアに棲む動物たちが快適に暮らすことができる約束だけではなく、私たちが生きていくために家畜の「いのち」を頂いて生きているので、多くの子どもが「残さずに食べる」という意見を出していました。

僕は、

僕は、

この約束を守ります!

貴重なご意見を

貴重なご意見を

多数頂きました 全てのプログラム終了後に、今後の指導方針の改善やこれらのプログラムを実施する意義などについてご意見を頂くために、アンケートを記入して頂きました。このようなヒューメインな教育は短期間では劇的な効果が顕われにくいものですが、継続して実施をするためにより多くの方々からの意見を取り入れていく必要があります。そのためにも、こうした研修会や報告会で情報を発信しつつ外部からの意見を取り入れ、子どもたちの反応を様々な分野の専門家が直接目にすることができる機会は不可欠です。奈良県が今後も動物のいのちを通したヒューメイン・エデュケーションの発信の場となるためにも、こうした取り組みを継続して参りたいと思っております。